解剖学講座(人体発生学分野)

講座・分野紹介

人体発生学分野では、脊椎動物の個体発生過程における形態形成のメカニズムを、形態学的手法と分子・細胞生物学的手法を統合的に用いて研究しています。私たちは、生物の「形」がどのようにして作られていくのか、そしてその「形」にどのような意味があるのかを明らかにしたいと考えています。

そのため、肉眼解剖学の知識を基盤とし、さまざまなバイオ・イメージング技術と分子生物学的アプローチを駆使して、主に小型魚類であるゼブラフィッシュの胚を用い、胎生期初期からの血管系形成過程の観察と解析を進めてきました。現在は、こうした「形づくり」のメカニズムがいかにして制御されているのかを解明することを目指して研究を展開しています。

主な研究内容

◆形態形成メカニズムの解明

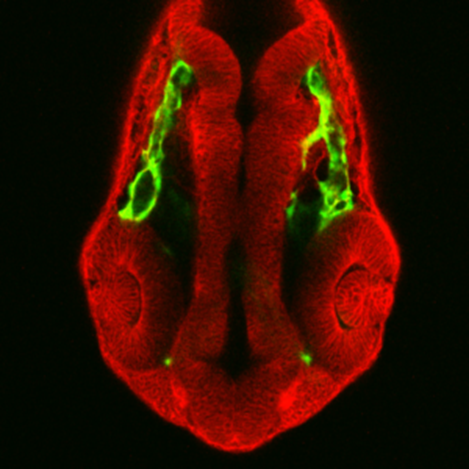

生物の「形」がどのように作り出されているのか、そしてその「形」が生命現象においてどのような意味を持つのか——私たちはそのダイナミクスを、ワクワク・ドキドキしながら明らかにしていきたいと考えています。その一環として、全身の細胞膜に赤色蛍光(mCherry)を発現するトランスジェニック・ゼブラフィッシュを新たに作製し、この系統を用いて、ゲノム編集技術であるCRISPR/Cas9法により標的遺伝子を破壊し、形態形成への影響を生体イメージングで評価する実験系を確立しています(図参照)。現在は、脳血管形成に関与する可能性のある遺伝子群のノックアウト体を作製し、血管形成メカニズムの解明を目指しています。

上図:Tg(bactin:mCherryCAAX) & Tg(flk1:EGFP) の受精後2日目胚頭部

血管内皮細胞に緑色蛍光(EGFP)、全細胞の細胞膜に赤色蛍光(mCherry)を発現させ、生体内の構造を可視化している。

現在進行中の研究内容:

A)脳血管を形成する血管内皮細胞の起源の解明

B)頭部における血管床の動静脈分化制御メカニズムの解析

C)下垂体が脳血管形成に及ぼす影響の評価

D)中脳–後脳境界(MHB)形成が脳血管形成に与える影響の検討

E)眼胞形成が頭部血管形成に与える影響の解析

F)細胞にかかる圧力の可視化技術の開発

G)頭部神経堤細胞と血管形成とのクロストークの解明

H)膵臓発生と血管形成のクロストークの解析

学生へのメッセージ

博士課程では、形態学的解析技術および分子生物学的手法を習得し、血管形成の制御メカニズムの解明に主体的に取り組むことを期待しています。

修士課程では、まず解剖学実習を通じて人体構造の基礎を学んだ上で、形態学的解析手法を身につけ、研究スキルの向上を図ってほしいと考えています。

いずれの場合も、自ら主体的に考え、積極的に研究に取り組む姿勢を重視します。皆さんのご参加を心よりお待ちしています。